この本を読むまで、私はコンサルという存在やリーダーシップという言葉を毛嫌いしていた。

というのも、

- コンサルファームではカタカナ言葉ばかり使っていて(いけ好かない連中だなぁ)という印象を抱いていたし

- 小中学生の頃同級生から激しくいじめられた影響で”誰かと一緒に何かをやろう”という概念がそもそもなかったし

当書籍を読む前までは自分の殻に引きこもった状態だった。

しかし、この本を読みながら、自分の考えがいかにピントのズレたものだったか、そしてチームで何かを成し遂げる事から逃げてきたのがどれだけ勿体ない機会損失だったか、何度も頷きながら納得させられた。

この記事では、私の殻をぶち破ってくれた一冊、伊賀泰代さんの『採用基準』に関してレビューしていく。

地頭より論理的思考力より大切なもの。なぜ企業が応募者にリーダーシップを求めるのか?

本の表紙に”地頭より論理的思考力より大切なもの”と書いてあり、(何でそわざわざんな事を書く必要があるのだろう…?)と考えながら少しずつ読み進めていた。

どうも、コンサルに応募してくる就活生の多くが(地頭や論理的思考力が採用可否の決め手になる)と思い込んでいるらしいのである。

私はコンサル業界にあまり興味はなく、メーカーに就職するつもりなのだが、そんな私ですら(えっ?地頭や論理的思考力が大事なんじゃないの?!)と、不意にビクッとしてしまった。

本書のメインテーマとなるこの話題、結論としてはリーダーシップ(リーダーとしての自覚)が一番大切との事である。

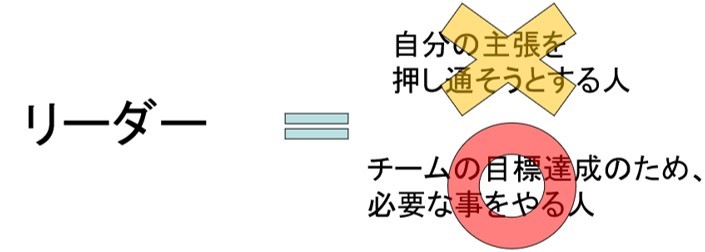

私を含め、日本人の多くはリーダーを”自分の主張を押し通そうとする人”だとか”一つの組織に1~2人いればいい”といった風に誤解してしまっている。

だから欧米の大学や外資系企業がうるさくリーダーシップを求める理由がサッパリ分からないし、リーダーが多すぎると”船頭多くして船山に上る”という諺に象徴されるようにトラブルが頻発してしまうじゃないかと懸念を抱いてしまうのである。

海外ではリーダーに対してそのような捉え方はされてはおらず、著者はチームの使命を達成するために、必要なことをやる人という言葉でもってリーダー像を定義している。

自分の意見を押し通すのではなくチームの成果に貢献するのがリーダーであり、どんな人の意見でも(理に適っているな)と思ったら年功序列に囚われず採り入れられるのが本当のリーダーだという事である。

そもそも、船頭多くして船山に上るの”船頭”をリーダーと捉える所からすでに食い違いが生じている。

この諺の船頭はあくまでワガママな人という意味であり、リーダーとは対極の存在として考えるべきである。

この定義を踏まえると、外資系企業がリーダーシップを持つ学生を欲する理由がものすごく腹に落ちる。

- 1人しかリーダーシップを持つ人がいない、いわゆる日本的な組織

- 所属するみんながリーダーシップを持つ、いわゆる欧米的な組織

この2団体を比べると、②の方が明らかに高い成果を生み出せるのである。

①の組織ではリーダー以外の人間がリーダーの指示を待つ指示待ち人間となってしまい、リーダーを含めた全員の生産性が落ちてしまうが、②の組織では全員が(合意形成や成果達成のため自分に出来る事は何か?)と考えるため、ひとたび合意に至ると全員が課題に対して能動的かつ積極的に行動していける。

結局、リーダーシップとは、チームの課題に当事者意識を持って能動的に解決しようとするスキルの事ではないだろうか?

各企業はそれぞれ、将来その企業でリーダーとなるポテンシャルを持っている人を欲しがっている。

そして、その『採用基準』こそ、リーダーシップの有無という訳である。

私はなにも、和をもって尊しとなす日本的な組織の良さを完全否定しようとは思っていない。

日本には日本の良さがあるし、互いに強調しあってきたからこそ、世界で唯一2,000年以上にもわたって国の歴史が連綿と受け継がれてきたのである。

ただ、組織として成果にこだわる以上は協調と同調を勘違いしてはならず、時には目上の立場の人に対して「それは違うんじゃないですか?」と反対する必要だって生じてくる。

個人的に、日本人の持つ和の精神に当事者意識(リーダーシップ)が加われば無敵だと思うのだが、果たしてそれは現実的に可能なのか、よく検討してみる必要がある。

日本人の体にしみついた事なかれ主義を排するためには、小学校教育からリーダーシップについて教えていく必要がある。

全員が世の中に対して当事者意識を持てば(どうせ投票したって無駄だろ)と思わず選挙に行って投票率が上がると思うし、道端で困っている方に「大丈夫ですか?」と手を差し伸べる人も増えてくるに違いない。

ヤバい、自分にはリーダーシップを育てる経験が皆無だった…

自分には全くリーダーシップがない。

それもこれも、(人と一緒にやるより自分一人でやった方が物事を早く解決できる)と考え、高校時代も大学時代も団体に所属せず単独行動してきたせいである。

まぁ、自分が動かないと解決しないから、一人で行動していたおかげで課題に対する当事者意識はかなり伸ばすことができたように思う。

しかし、大学の研究室で研究生活を営んでいると(確かに一人でやれる事には限界があるよなぁ)と感じるようになり、本書・採用基準を読み(もっと前から人に頼る事を覚えていたら研究でも私生活でも楽できたよなぁ)と、過去における自身の振る舞いを悔むようになったのである。

最近の研究は専門性が非常に高く、同じ研究室にいる同期がやっている研究すら全く理解できない場合がある。

なので、私の脳みそで解決できない問題は他の誰かに聞いた方が早く・楽に解決するし、彼らとの対話の中で思わぬ発見をする可能性もゼロではない。

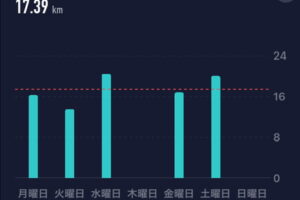

私は趣味でランニングをやっており、アフリカ人選手のフォームを見るためYouTubeを視聴する時がある。

そして、ある動画の中で、とあるケニア人ランナーが有名な諺を引用して

If you want to go fast, go alone. (早く行きたいなら一人で行きんさい。)

If you want to go far, go together. (遠くへ行きたいならみんなで行きんさい。)

と言っているのを耳にした記憶がある。

この言葉を聞き、当初は(何を言っているんだ、遠くへ行きたいなら一人で全力疾走すればいいじゃないか笑)と少々バカにして聞き流していた。

だが、本書を読み進めるうちに(いや、リーダーシップを持った仲間と一緒に行った方が早く&遠くへ行けるんじゃないか?)と意識が変化し、自分のリーダーシップ育成経験のなさを絶望するまでに考えが変わったのだった。

『採用基準』の中で「リーダーシップは学べるスキルだ」と著者は仰っていたが、ではどう学べばいいか、具体案は示されていなかった。

欧米では小さい頃から学校で教わるとの事だから、リーダーシップを学べる本とやらがあるのかもしれない…(もっとも、座学だけではなく実践経験も重要だと思う)

コメントを残す