こんにちは、馬術競技からマラソンに転向したマラソン自己ベスト2時間47分の現役理系大学院生かめ (M2)です。

2022年9月4日の今日、趣味で国内旅行業務取扱管理者試験を受けてきました。

この記事では、

- 試験を受けようと思ったキッカケ

- 試験までに積み重ねてきた準備

- 試験を受けた感想

- 肝心の自己採点結果

この4つについて書いていきます。

当資格に興味のある方、今後当試験を受験なさる方にピッタリな内容なので、是非最後までご覧頂きたいと思っています。

それではさっそく始めていきます。

試験を受けようと思ったキッカケ

私が国内旅行業務取扱管理者資格を取ろうと思ったのは、大好きな旅行を極めてみたいと思ったからです。

私は大学の長期休暇のたびに下宿の札幌から実家の広島まで青春18きっぷで帰省しており、電車や飛行機など、乗り物に乗るのがとにかく好き好きでたまらないのです。

(どうせなら旅行のプロになりたいなぁ)と考え研究室でネットサーフィンしていると、旅行業界唯一の国家資格があると某・資格サイトで知りました。

それこそが今回受験した旅行業務取扱管理者で、地域・国内・総合と3種類あると知ったのもこの時期だった記憶があります。

私が国内管理者試験の受験を決めたのは、海外旅行実務が試験範囲に含まれる総合管理者試験に受かる未来を想像できなかったからです。

国内と総合とでは試験範囲が倍ほども違うし、そもそもあまり海外旅行に興味がないので海外の観光名所を覚えるモチベーションが湧きにくいし、総合は自分のキャパシティー的に厳しいから国内管理者を選んだわけです。

また、もし将来総合管理者を受ける時、国内管理者資格を得ておけば科目免除申請をする事ができます。

それにより国内管理者から総合管理者へのステップアップが大幅に楽になりますから、考えれば考えるほど国内管理者を受験すべきな気がして来て国内旅行業務取扱管理者になるべく勉強を開始した、というのが受験に踏み切るまでの道程となります。

試験までに積み重ねた準備

試験を受けるにあたり、まず札幌の大通にある丸善ジュンク堂書店へ行き、資格コーナーで参考書を探しました。

すると、いくつか良さ気なものを発見し、それを持ってレジへ並び、購入しようとしかけました。

ですが、私は初期投資額があまり大きくないと、物事を途中で放り出してしまう傾向にあります。

そこで、参考書を買うのを中止して、もっとお金を費やすべく通信講座の受講を決断しました。

選んだのはフォーサイトという通信講座です。

国内管理者試験対策コースは送料込みで料金29,700円という設定でした(註:私は札幌住みの人間のため、本州にお住まいの方は送料の分だけもう少し安く申し込みできると思います)。

ここでお金を出せば”勿体ない精神”が働いてそう簡単には引き下がれないし、送られてくる良質な教材で勉強すれば合格できる確率もうんと高まる予感がしました。

特に、2021年度は受講者のうち約8割が合格したとのことですから、お金でやる気と合格を買うべく通信講座の申し込みを済ませた形です。

教材が送られてきたのは4月初旬。そこから5か月間、今日まで毎日勉強してきました。

勉強時間としては一日1~2時間で、旅行業法(業法)や約款など慣れない科目にかなり苦戦させられました。

しかし、ある程度勉強してそれらが出来るようになると、本当の敵は観光地理であるという事に徐々に気が付いてきました。

というのも、業法や約款は試験範囲や毎年決まって出題される箇所が決まっているのでパターンさえ押さえれば大丈夫なのに対し、観光地理は日本中の観光名所や温泉地に関する知識を問われるので、勉強してもしてもしきれないのです。

試験勉強を始める前、自惚れていた私は

とかなり調子に乗っていました。

ですが、勉強するにつれ無知の知を自覚していき、(アレ?オレなんも知らんやん…)と絶望することとなりました。

試験1か月前になっても観光地理攻略の糸口が見えず、焦った私は旅地図 日本という地図帳を購入して勉強しました。

通信講座の観光地理テキストは名所を言葉のみ・写真抜きで紹介しているため全然頭に入ってこず、ビジュアルと紐づければ長期記憶として頭に残ってくれるんじゃないかと一縷の望みを託したのです。

幸運にも、地図帳のおかげで記憶がすごく捗りました。

テキストや問題集で単語として覚えた名所をイラストで確認することで、問題は解けるようになるわ・覚えられて楽しくなるわで乗りに乗ってきたわけです。

試験1週間前に昨年度 (2021年度)の問題を解き、全科目問題なく合格点を超えました。

その後も苦手分野の勉強を続け、試験前日に模擬問題にアタックしました。

結果としては、業法と約款は8割以上あって余裕で合格基準を突破していたのに対し、国内旅行実務で49点と大幅に基準を下回っていました。

観光地理 (特に温泉と郷土料理)がかなり足を引っ張っており、不正解箇所の復習やテキストの再確認などを全速力でこなして就寝しました。

今振り返ってみると、この模擬テストの結果が本試の結果を暗示していたように思います。

もう少し早めに模擬テストをやり、もっと観光地理のテキストを隅々まで暗記していれば、本試の結果も少し違ったものになっていたかもしれません…

試験を受けた感想

やらかした… 正直そう思いました。

業法や約款はちゃんと普段通り出来ていたのですが、本試でも観光地理の出来があまり良くなかったのです。

多くの問題で2択までは絞れました。でも、そこから1択に絞り込むのが本当に本当に難しかった。

などと逡巡しまくりな問題ばかりで、7~8問近く”えいやっ!”とカンで決めてしまった形になります。

まぁ、カンが当たればOKなんです。終わり良ければすべて良しだし、60点を1点でも超えさえすれば私は国内管理者を名乗れるのですから。

しかし、現実はそう甘くなく、自己採点で地獄を見る事となりました…

肝心の自己採点結果

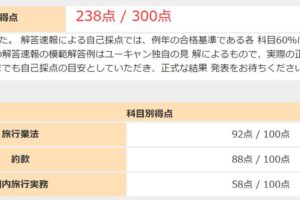

自己採点はユーキャンの自動採点サービスを使用し行いました。

その結果は以下の通りです⇓

こんな事ってあるんですね…

あとたった2点ですよ?完全なる負け惜しみですが、配点2点の小問があと1つ合っていれば合格できた形です。

いくら業法や約款で高得点を取ろうとも、一科目でも6割を切ったら管理者試験は不合格となります。

2択のカンをことごとく外した挙句、試験にも不合格になってしまった…今はショックでちょっと言葉が出てこない状態です。

一番悲しかったのは、試験終了直前で解答を変えた小問で、変える前の選択肢が正解だったことです。

しかも、その問題は北海道に関する問題でして、札幌の大学に通っているのに洞爺湖と支笏湖を誤って選んだダメージは計り知れないものがあります。

今後の資格勉強の方針について

正直、今回の結果は吐きそうなぐらいショックです。

30点とか40点みたいな大撃沈だったら(まぁ、力不足だよな)と気持ちの切り替えも簡単にできるのですが、いかんせん”58点”という半端な点数を取ったばかりに病んでしまいそうなほど落ち込んでいます。

難易度調整のため、旅行業協会が0.0000001%ぐらいの確率で合格基準を下げてくれる可能性も考えられなくはありません。

しかし、『6割』という合格基準はここ数年微動だにしておらず、私の合格の望みはほぼ断たれたものと考えています。

業法と約款は合格できた(はず)から、来年度の国内管理者試験で2科目免除で受験することが可能です。(註:誤記です。よく調べたら、科目免除制度があるのは国内旅行実務科目だけだと分かりました…)

ここまで積み上げてきたのだから”けじめとして合格したい”という気持ちは少なからずあるものの、来年は海外へ長期留学するつもりなので管理者試験を受けられるかどうか定かではありません。

とりあえず本当に疲れたので、資格勉強からは2週間ほど離れたいと思います。

休養が開けたら気分転換として、今度は管理者試験とは正反対の理系資格合格を目指すつもりです。

いま私の頭にあるのは第3種電気主任技術者、通称電検三種 (電気関連施設の管理&工事監督ができる資格)です。

私は大学院で次世代電池に関する研究をやっていて、電池と発電施設とは切っても切れない関係にありますので、勉強しておいて損はしないんじゃないか?と思い、次は電検三種に挑戦したいと考えています。

僅かながら気象予報士や中小企業診断士にも興味があります。

けれども、気象予報士は合格率が5%程度とかなりの難関であり、中小企業診断士は合格率2割の二次試験 (しかも相対評価!!)が待っていることから、そこそこ合格率が高くて絶対評価で合否が決まる電検三種に照準を絞ったというわけであります。

最後に

国内旅行業務取扱管理者試験に関するアレコレはこれで以上となります。

なるべく早く気持ちを切り替え、電検三種合格や国内管理者試験へのリベンジに向けて動き出すつもりです。

試験お疲れ様です。

国内旅行業務取扱管理者試験の科目免除は「国内旅行実務」のみとなります。残念ながら業法と約款は合格ラインを超えていても、科目免除にはなりません。

かくいう私も実務が苦手で、業法と約款が免除になったらいいのになと思ったことがあります。

今回は難化してますし、基準調整があるといいですね。受験本当にお疲れ様でした。

いのくちさん

運営者のかめです。コメントありがとうございます。

誤記まで教えて下さり本当にありがとうございます。

もしリベンジするとなったら、再度全科目勉強し直し、全科目満点で受かるつもりで頑張ろうと思います。